日本 新規化学物質申請(化審法・安衛法)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)、労働安全衛生法(安衛法)における新規化学物質の届出等に必要な安全性試験や申請代行、事前コンサルティングなどのサービスを提供しております。

法規制概要(化審法)

化審法とは

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、昭和48年(1973年)制定。

人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止することを目的とする法律。化学物質の有する性状のうち"分解性""蓄積性""毒性"といった性状や"環境中での残留状況"に着目し、上市前の事前審査及び上市後の継続的な管理等を行うことを定めており、大きく分けて次の3つの部分から構成されています。

当社では主に「新規化学物質の事前審査」に関連する業務を提供しており、化審法制定当時から約50年にわたってお客様の化審法届出等をサポートしております。

-

- 新規化学物質の事前審査

- 新たに製造・輸入される化学物質に対する事前審査制度

(審査資料に添付する試験結果は、原則としてGLP*1適合試験施設で実施されたものである必要があります)

-

- 上市後の化学物質の継続的な管理措置

- 製造・輸入数量の把握(事後届出)、有害性情報の報告等に基づくリスク評価

-

- 化学物質の性状等に応じた規制及び措置

- 性状等に応じて「第一種特定化学物質」「第二種特定化学物質」「優先評価化学物質」などに指定

製造・輸入数量の把握、有害性調査指示、製造・輸入許可、使用制限等

*1 GLP: Good Laboratory Practice(優良試験所基準)

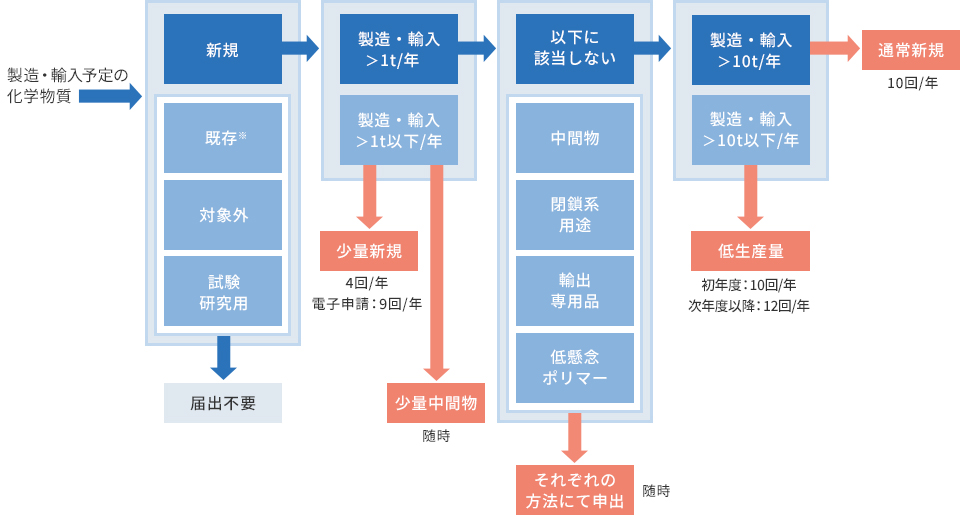

化審法における届出種類の選択フロー

新規化学物質を製造・輸入する者(法人)は用途や年間の製造/輸入量、物性に応じて届出や申出が必要となります。

*既存化学物質の検索:参考リンクに記載の「NITE-CHRIP(NITE化学物質総合情報提供システム)」をご活用ください。

届出等の種類と必要になる試験項目

届出等に際しては高分子フロースキームや分解度試験、濃縮度試験、生態影響試験等の試験データが必要になります。

| 届出等の種類 下段():届出等の名称 |

年間製造・輸入数量等 | 必要試験項目 ※物性等により変更の可能性あり |

|---|---|---|

| 少量新規 (少量新規化学物質の申出) |

1t以下(環境排出数量*3) | - |

| 中間物等 (中間物等に係る事前確認の申出) |

少量中間物:1t以下(1法人当たり) 中間物/閉鎖系用途/輸出専用品:制限なし*4 |

- |

| 低懸念ポリマー (高分子化合物の事前確認の申出) |

数量制限なし | 高分子フロースキーム |

| 低生産量 (低生産量新規化学物質の申出) |

10t以下(環境排出数量*3) | 分解度試験 濃縮度試験or分配係数測定試験 |

| 通常新規 (通常新規化学物質の届出) |

数量制限なし | <低分子> 分解度試験 濃縮度試験or分配係数測定試験 生態影響試験 (藻類/ミジンコ類/魚類) Ames試験 染色体異常試験 反復投与毒性試験 <高分子> 高分子フロースキーム |

*3 製造・輸入数量に用途ごとの排出係数を乗じた数量

*4 予想環境放出量等の規制あり

法規制概要(安衛法)

安衛法とは

労働安全衛生法、昭和47年(1972年)制定。

労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的とした法律。労働者の安全および衛生に関して、事業者が遵守すべき各種規制を定めています。新規化学物質を製造・輸入する者(事業所)は事前に届出等を行う必要があります。

届出等の種類と必要になる試験項目

| 届出等の種類 | 1事業所当たりの 年間製造・輸入数量等 |

必要試験項目 ※物性等により変更の可能性あり |

|---|---|---|

| 新規化学物質の届出 | 100kg超 | Ames試験 |

| 少量新規化学物質確認申請 | 100kg以下 | - |

| 厚生労働大臣あて確認申請 | 非ばく露物質等 | - |

当社サービス概要

事前コンサルティング

申請要否、試験免除、試験困難物質への対応などの事前コンサルティングや当局への相談、法規制対象物質の規制状況調査等にも対応しております。

申請用試験の実施

申請に必要な全てのGLP試験に対応しております。豊富な経験や知見を踏まえ、必要試験の効率的な取り進め方をご提案いたします。また、試験困難物質(反応生成物や加水分解性物質等)の試験実施についてもご相談ください。

申請代行業務

新規化学物質の届出等に係る資料の作成・提出、当局からの指摘事項の対応等をサポートいたします。

改正化審法に伴うリスク評価等サポート業務

平成21年(2009年)の法改正により、これまでの個々の化学物質固有の性状(有害性情報)による管理から、人や環境中への暴露される量との比較(リスク評価)によるリスクベースでの管理に移行されました。これに伴い、新規化学物質だけでなく既存化学物質の管理方法も問われるようになりました。当社では法規制への対応だけでなく、企業における化学物質リスクの自主管理やレスポンシブルケアなど目的に合わせたリスク評価戦略をご提案いたします。

- 優先評価化学物質の文献情報やUSE情報の取りまとめ等

リスク評価関連に関するコンサルティング - ミジンコ繁殖試験、魚類初期生活段階毒性試験(ELST)他